Comune di Vilminore di Scalve (BG) Guida al patrimonio artistico e architettonico

Frazione di Nona: Parrocchiale dei SS. Rocco, Giacomo, Michele Arcangelo e Natività di Maria Vergine

Storia: La chiesa di Nona, edificata sul finire del secolo XVI e consacrata parrocchiale del vescovo Giovanni Emo il 15 luglio 1614, presenta una struttura semplice con un portico di gusto tardo cinquecentesco. Il pronao di facciata ha colonne in pietra originarie del Dezzo. Il portale, è realizzato in tufo scalvino e nella cartella del fastigio si legge:” VIRGA JESSE FLORVIT MDCC” e sull’architrave “ADORAB AD TEMPLUM/ SANCTUM TUUM”. Sul lato meridionale, altro pronao del sec. XX, su progetto dell’ing. G. Beretta. All’interno, da segnalare le opere lignee di Giovanni Giuseppe Piccini (1661-1725), nato a Nona e sepolto in questa chiesa.

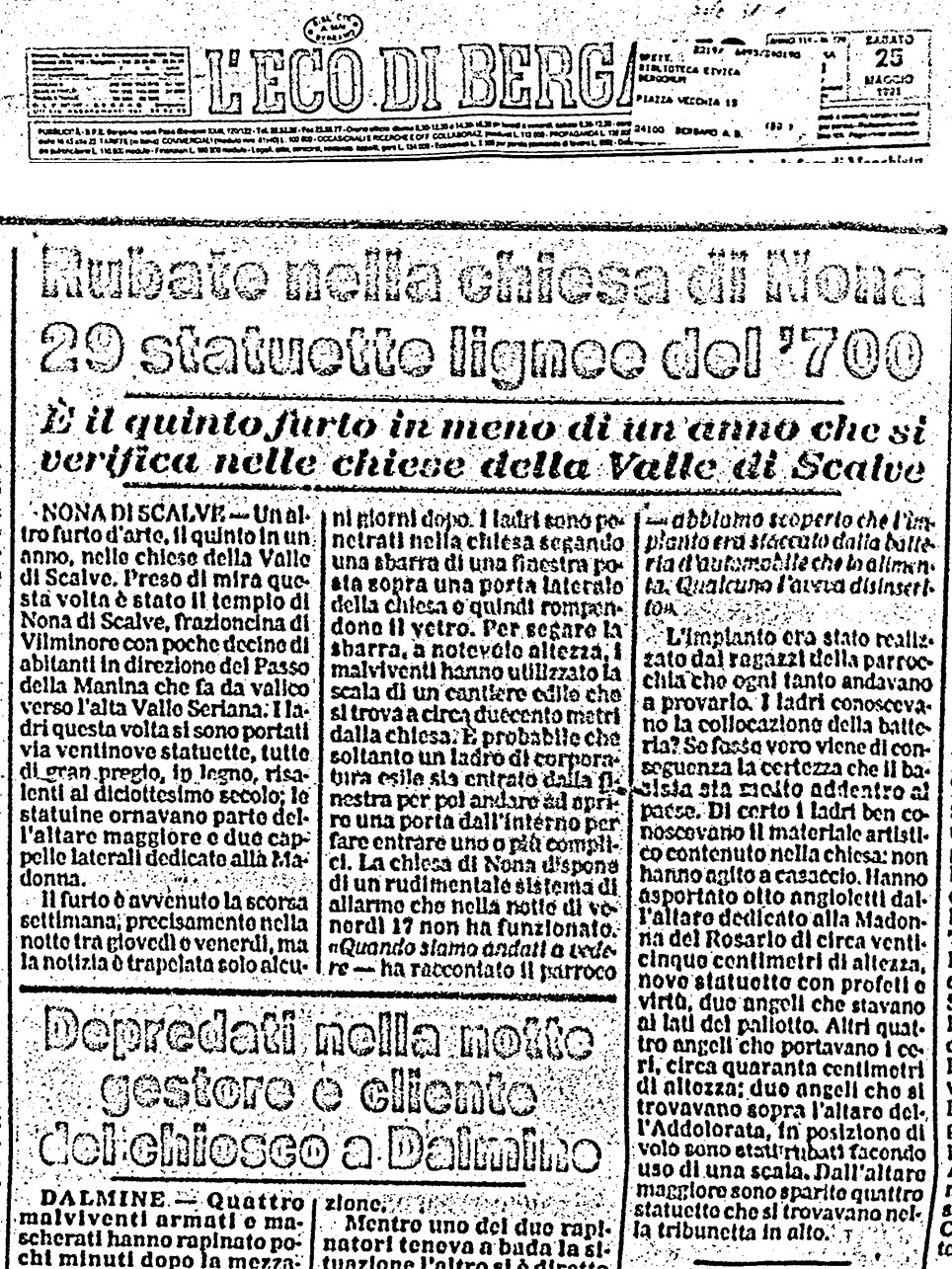

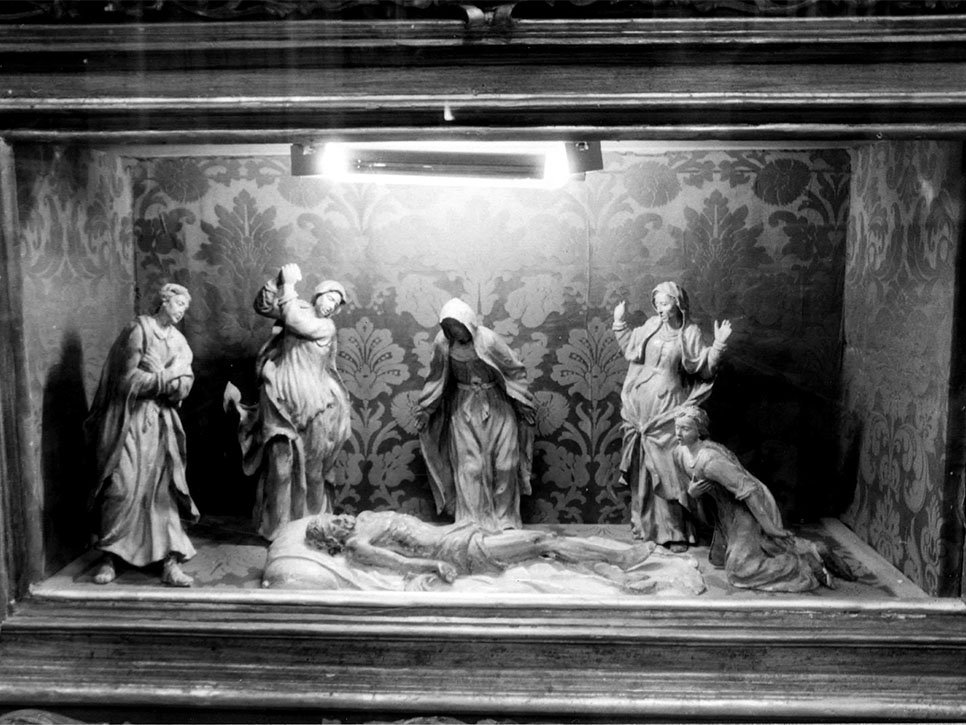

Vicende conservative: Nel 1922 è stato eseguito il complesso decorativo della volta e del presbiterio. Nel 1984 e nel 1991 sono state trafugate importanti opere lignee di Giovanni Giuseppe Piccini.

Catalogazione: Le informazioni sono tratte da: Diocesi di Bergamo, Catalogo dei Beni Culturali - Parrocchia di Pezzolo, 1997.

Bibliografia:

G.S. PEDERSOLI - M. RICARDI, Guida di Val Camonica e valli confluenti, Gianico, Edizioni Toroselle, 1998, pp.893-895.

Guida realizzata nell’ambito dell’intervento di “Valorizzazione dei percorsi rurali” a cura del Comune di Vilminore di Scalve 2003 - 2005 (progetto arch. A. Cristini) in collaborazione con don F. Sonzogni, Parrocchia di Teveno.

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea.

Documentazione a cura di G. Cavagnini e C. Coccoli.

La chiesa di Nona in una cartolina dei primi decenni del '900

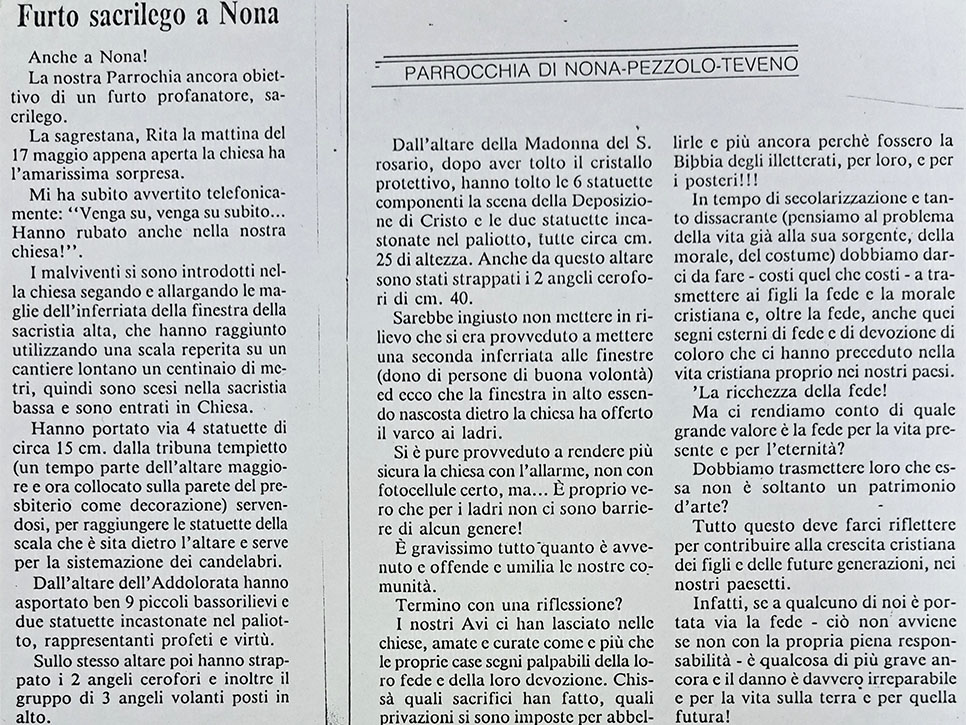

Da “La voce della comunità della Valle di Scalve”,

Aprile - Maggio - Giugno 1991

Da “L’Eco di Bergamo ” di Sabato 25 Maggio 1991,

sezione cronaca locale - provincia

In occasione del tricentenario della morte, a ricordo della triste vicenda del trafugamento di alcune opere, è stata organizzata all’interno della chiesa un’installazione temporanea: si tratta del posizionamento di alcuni elementi stilizzati laddove un tempo si trovavano le opere del Piccini, in quegli spazi il cui significato si misura oggi con il vuoto che li attraversa.

Lo scopo è anzitutto quello di stimolare la riflessione attorno al valore delle opere d’arte, alla loro capacità di incidere sul nostro immaginario e sulla costruzione della nostra visione del mondo. E su cosa accada, di contro, quando l’opera d’arte viene sottratta allo sguardo e la sua presenza si capovolge in assenza. Un secondo elemento di riflessione riguarda il nesso profondo che unisce l’opera al luogo per il quale l’artista l’aveva concepita e al destino di entrambi - l’opera e il suo spazio - nel momento in cui questo legame viene reciso (viene realmente reciso? Fino a che punto può essere davvero reciso?) Si apre infine uno spazio di pensiero sul modo in cui la scultura è oggi attraversata e trasformata dalle nuove tecniche di progettazione: dalla partecipazione dell’intelligenza artificiale alle fasi di ideazione, fino alla modellazione e stampa in 3D. Non solo su come cambino le tecniche rispetto ad esempio all’epoca di Piccini, ma su come queste trasformazioni possano in parte modificare il concetto stesso di artista, di arte e di opera d’arte.

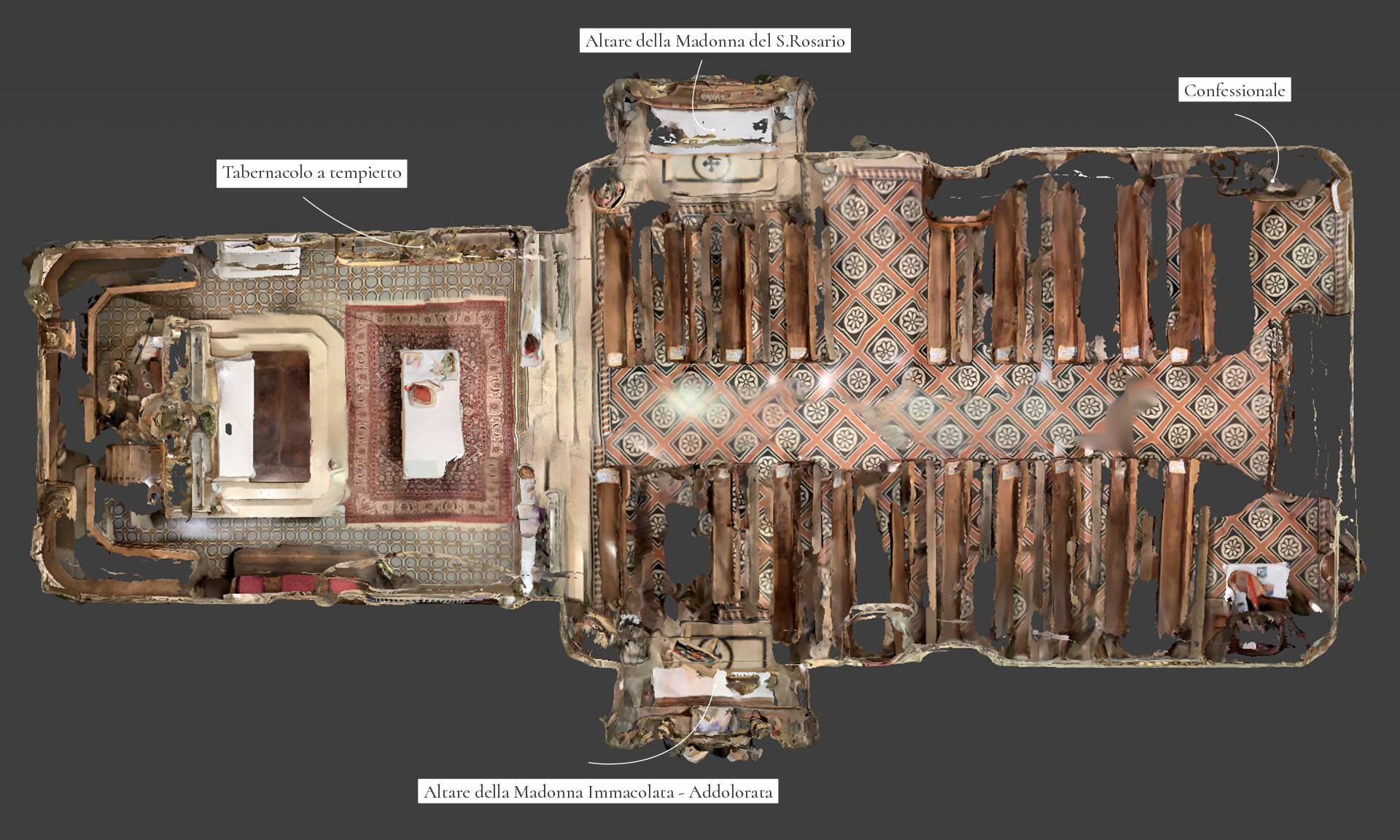

Planimetria interna della chiesa

Interno della chiesa - lato sud

Interno della chiesa - lato nord

A1

A2

A3

B1

B2

B3

B4

B5

C1

D1

D2

Nel corso dei secoli passati, l’arte e in particolare la scultura hanno già conosciuto progressive trasformazioni delle tecniche esecutive, grazie all’avvento di nuovi saperi e di nuove tecnologie. Allo stesso modo, ma con un’accelerazione repentina di cui fatichiamo ancora a misurare gli effetti, assistiamo oggi a un cambiamento profondo dei metodi di ideazione e realizzazione delle forme artistiche rispetto al tempo in cui ogni opera era il frutto di un lavoro pressoché interamente affidato all’artista.

Due aspetti in particolare evidenziano questo cambiamento:

Al tempo di Piccini e fino a pochissimi anni fa, la creazione di una scultura non poteva che scaturire esclusivamente dalla mente dell’artista (al più orientata dalla committenza), poi sviluppata attraverso schizzi e bozzetti; infine, realizzata dalle sue stesse mani attraverso il confronto diretto con la materia. Oggi, invece, la fase di ideazione può essere condivisa con strumenti di intelligenza artificiale: l’artista può generare forme e concetti visivi attraverso descrizioni testuali, lasciando che sia l’AI a proporre soluzioni nuove, inedite, talvolta imprevedibili. In questo modo l’artista non è più solo l’autore (o il solo autore), ma anche il curatore di un processo creativo condiviso con la macchina, la quale può produrre direttamente immagini e file digitali tridimensionali pronti per essere realizzati. Questo fatto determina un ampliamento enorme delle possibilità espressive, permettendo anche a chi non disponga di abilità tecniche manuali di dare corso al processo artistico. Ecco allora alcune delle domande che si pongono: come si trasformano la figura e il ruolo dell’artista oggi? Dove si situa la sua capacità, in quale punto del processo creativo? E la dimensione creativa - ammesso di poterne dare una definizione univoca - è ancora di esclusiva pertinenza dell’artista (dell’uomo) o è una facoltà che può essere estesa anche alla macchina?

Mentre nel XVIII secolo (il secolo di Piccini) ogni scultura era realizzata a mano, per lo più partendo da blocchi di marmo o di legno, oggi si può “stampare” una scultura. Le stampanti 3D permettono di trasformare con estrema precisione i file digitali, talvolta generati da AI. Così come sono stati messi a punto - nella stessa zona di Massa Carrara, quella dei marmi utilizzati da Michelangelo - robot in grado di scolpire con estrema precisione opere anche di grandi dimensioni. L’intervento delle nuove tecnologie consente indubbiamente una riduzione dei tempi realizzativi. Anche lo sforzo richiesto al corpo - alle braccia, alle mani, alle dita dello scultore - non è più necessario. Lo stesso margine di errore, lo spazio dell’imperfezione si approssima allo zero (ma chi stabilisce cosa sia perfezione o imperfezione nell’opera d’arte? Rispetto a quali criteri, di quale tempo o di quale cultura?), mentre si aprono nuove strade alla sperimentazione formale e all’utilizzo di materiali non tradizionali. Infine, il ricorso alla stampa 3D rende la scultura più accessibile a livello produttivo, consentendo repliche o variazioni seriali di un’opera senza che debba essere ricreata ogni volta da capo dalle mani dell’artista.